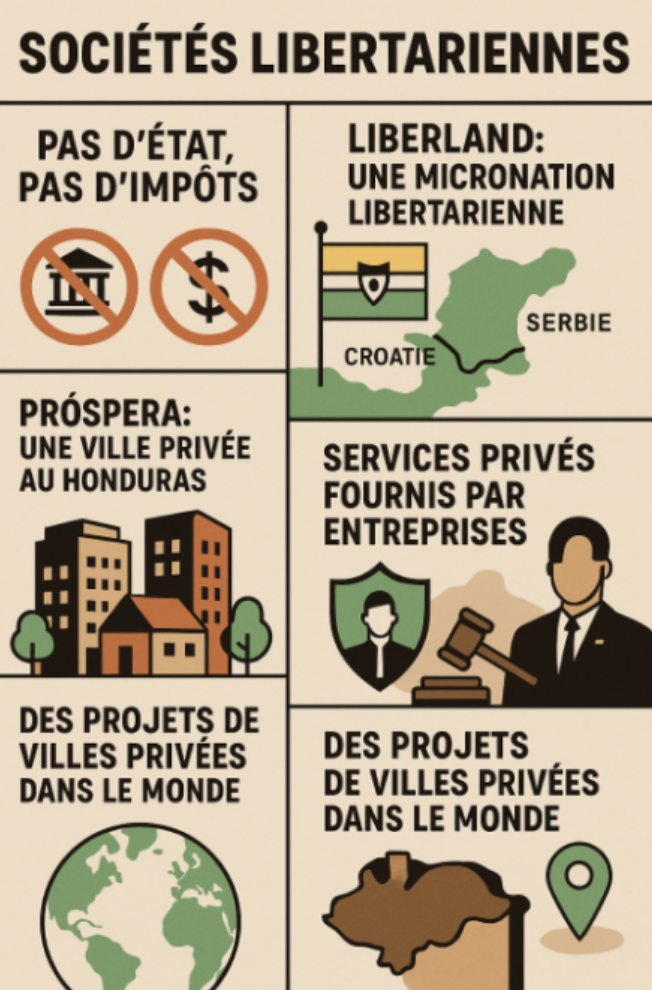

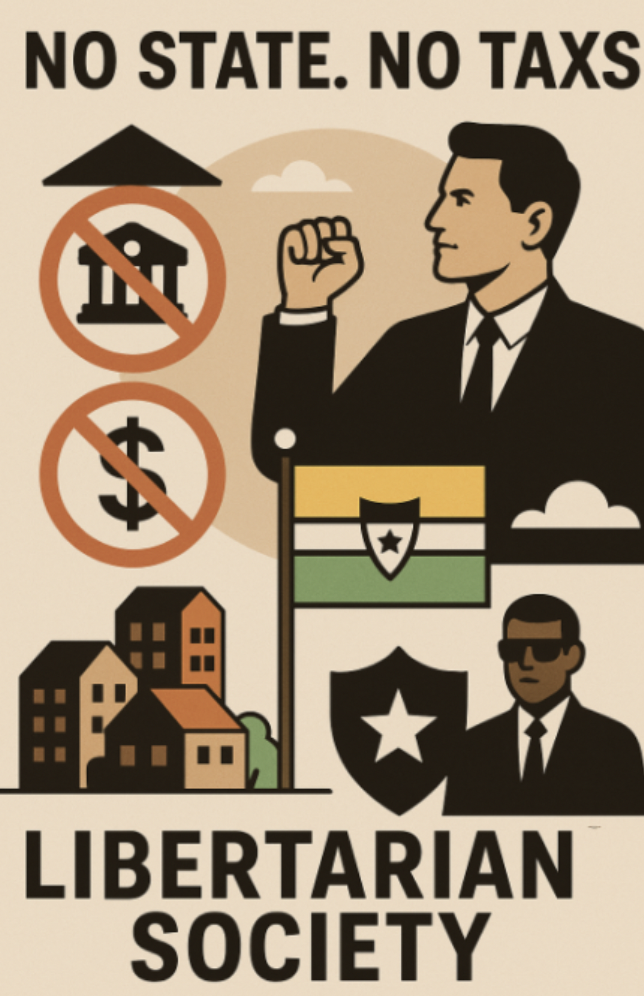

Dans un monde dominé par les États-nations traditionnels, un mouvement singulier prend de l’ampleur : celui des projets libertariens visant à créer des sociétés autonomes, affranchies des structures étatiques conventionnelles. Portées par des entrepreneurs fortunés et des visionnaires technologiques, ces initiatives cherchent à concrétiser un idéal où la liberté individuelle règne et où les services publics sont entièrement privatisés.

Liberland : L’Expérience Pionnière

En 2015, le politique tchèque Vit Jedlicka a fait les gros titres en proclamant l’indépendance de Liberland, une micronation établie sur un territoire disputé de 7 km² entre la Croatie et la Serbie. Ce « no man’s land » riverain du Danube est devenu le symbole d’une expérimentation sociale et politique ambitieuse.

Bien que non reconnue par la communauté internationale, Liberland s’est dotée de tous les attributs d’un État : drapeau, hymne national, constitution et même sa propre cryptomonnaie, le Merit. L’originalité de son modèle réside dans sa conception radicale des services publics : la sécurité, la justice et autres fonctions régaliennes y sont conçues comme des services marchands attribués aux entreprises les plus compétitives.

La vision de Jedlicka est claire : démontrer qu’une société peut prospérer sans appareil étatique traditionnel, en s’appuyant uniquement sur les mécanismes du marché libre et le consentement volontaire des citoyens.

Próspera : Le Laboratoire Hondurien

Plus concrète encore est l’expérience de Próspera, une ville privée établie sur l’île de Roatán au Honduras. Profitant d’un cadre légal permettant la création de Zones d’Emploi et de Développement Économique (ZEDE), Próspera a pu développer sa propre juridiction et ses propres règlementations.

Avec environ 200 entreprises déjà enregistrées, cette enclave libertarienne fonctionne comme un écosystème entrepreneurial autonome.

Son système de gouvernance repose sur un contrat social explicite : les résidents adhèrent volontairement aux règles d’une communauté privée plutôt qu’à celles d’un État souverain traditionnel.

La fiscalité y est minimale, les réglementations allégées, et les services publics – de l’éducation à la santé en passant par la voirie – sont fournis par des opérateurs privés en concurrence. Pour ses partisans, Próspera représente un modèle de développement alternatif particulièrement pertinent pour les économies émergentes.

L’Ambition Mondiale du Mouvement

Le phénomène ne se limite pas à ces deux exemples. La start-up américaine Praxis, fondée par Dryden Brown et Charlie Callinan, travaille activement à l’établissement d’une ville privée qui incarnerait les principes libertariens.

Le projet Seasteading, soutenu initialement par Peter Thiel, vise quant à lui à créer des plateformes flottantes autonomes en haute mer, hors de toute juridiction nationale.

Ces diverses initiatives partagent une vision commune : créer des espaces où l’État, tel que nous le connaissons, est remplacé par des mécanismes contractuels et des services marchands. Les défenseurs de ces projets argumentent qu’un tel modèle favoriserait l’innovation, réduirait les inefficacités bureaucratiques et respecterait davantage les libertés individuelles.

Questions et Controverses

Ces expérimentations soulèvent néanmoins de profondes interrogations. Comment garantir la protection des plus vulnérables dans une société où tous les services sont tarifés ?

Quelle place pour la solidarité collective quand l’impôt disparaît ? Comment assurer l’égalité devant des services essentiels comme la justice si celle-ci devient une prestation commerciale ?

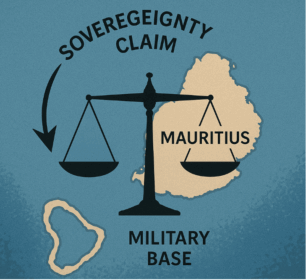

Les critiques pointent également les risques de création d’enclaves pour privilégiés, déconnectées des réalités sociales environnantes. D’autres s’inquiètent de la fragilité juridique de ces constructions qui dépendent souvent du bon vouloir des États-nations qui les tolèrent.

Une Redéfinition de la Citoyenneté

Au-delà des aspects pratiques, ces initiatives libertariennes proposent une redéfinition fondamentale du concept de citoyenneté. Dans ces nouveaux espaces, l’appartenance communautaire ne découle plus d’un lien territorial ou historique, mais d’un choix contractuel délibéré.

L’idée que l’on puisse « magasiner » sa citoyenneté comme un service, en choisissant la juridiction qui correspond le mieux à ses préférences, représente une rupture profonde avec les conceptions traditionnelles de l’État-nation.

Conclusion

Qu’on les considère comme des utopies téméraires ou comme les laboratoires de la gouvernance de demain, ces projets libertariens constituent indéniablement des expériences sociales et politiques d’une rare audace.

Leur développement mérite d’être suivi avec attention, car ils pourraient bien influencer, à terme, notre conception même de l’organisation politique des sociétés humaines.

Dans un monde où la confiance envers les institutions traditionnelles s’érode, ces alternatives radicales nous invitent à repenser les fondements du contrat social et les modalités de notre vie collective, même si leur viabilité à grande échelle reste encore à démontrer.

8 AM – 5 PM

8 AM – 5 PM